Adguard Homeのインストール①(on OpenWRT)

OpenWRT上でのAdgurardのインストールは簡単。初期設定などについては公式HPを確認しておきます。

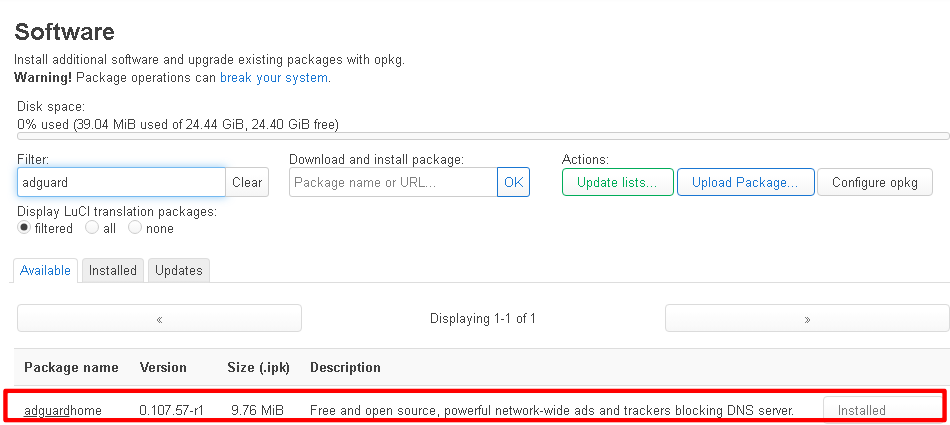

Luciで、System→Softwareからインストールします。以下の画面です。

インストール後に設定を行います。

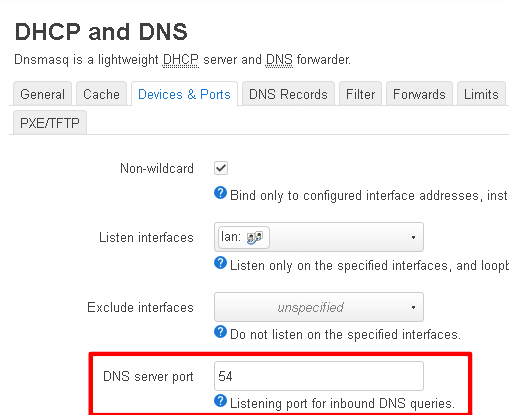

Network→DHCP and DNSの「Device and Port」タブにてdnsmasqのportを変更します。(54)

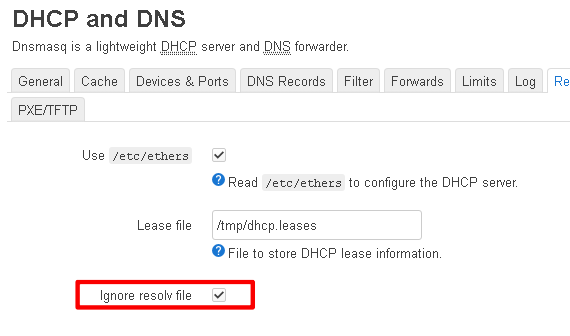

「Resolv and Hosts Files」タブでは、/tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto fileを読まないように無効にします。

続いて、ブラウザで、AdguardHomeサーバのport3000番で初期設定を行います。

http://[IPアドレス]:3000/

※初期設定は、一度だけ実行できます。もし、再度やり直したい場合は、設定完了後に作成されている「/etc/Adguardhome.yaml」を削除すると再度初期設定することができます。

以下のように設定します。

| 手順 | 待ち受けインターフェイス | ポート | |

| 2/5 | 管理用ウェブインターフェイス | 192.168.10.11 | 8080 |

| 2/5 | DNSサーバ | 192.168.10.11 | 53 |

| 入力内容 | |||

| 3/5 | user | 管理者ユーザー名 | |

| 3/5 | password | パスワード | |

| 3/5 | confirm password | パスワードの確認 |

上記を入力すれば、後は確認画面なので確認して設定を完了します。初期設定は一度しかできないので、終了後の編集は、/etc/Adguardhome.yamlを編集して行います。

Adguard Homeのインストール② (on Proxmox)

adguardhome-syncについては、同期元のAdguardが必要なので、Proxmox上にAdguardHomeを構築しておきます。

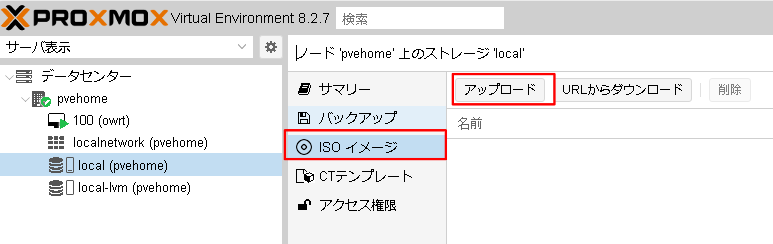

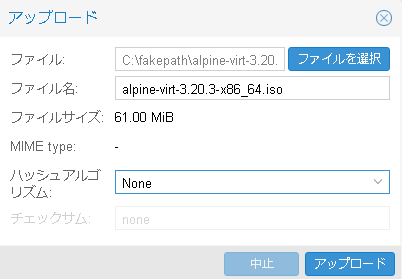

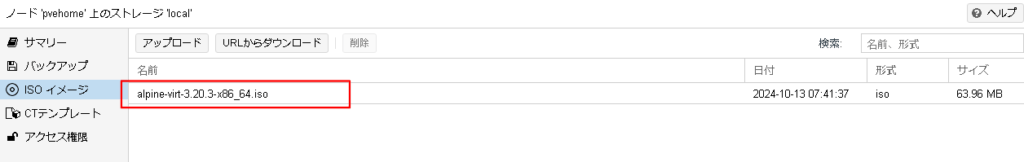

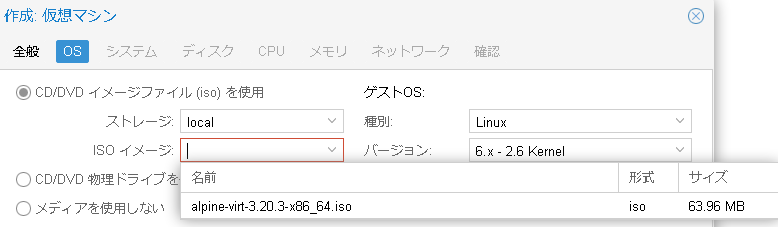

AlpineLinuxで構築するので、事前にそのisoイメージをダウンロードしておきます。それをProxmox上にアップロードします。(事前にダウンロードせず、URLからダウンロードでも可)

下記はちょっとバージョンが古いですが実際は、最新版を使用します。

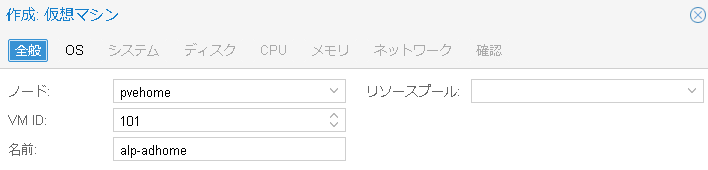

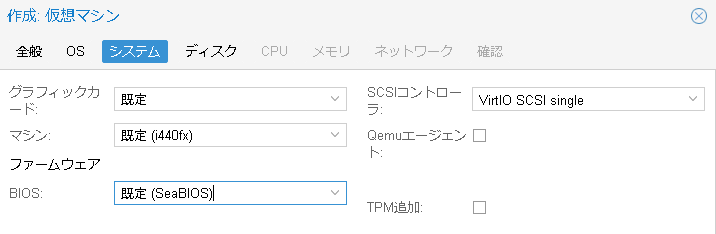

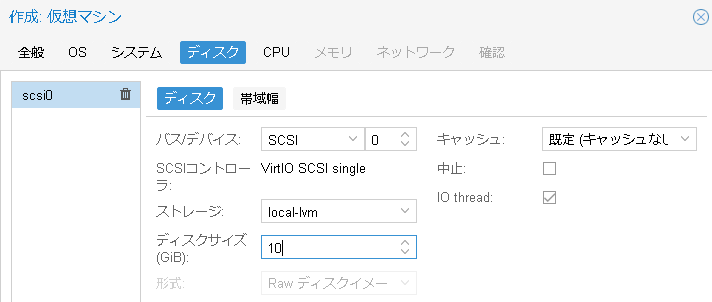

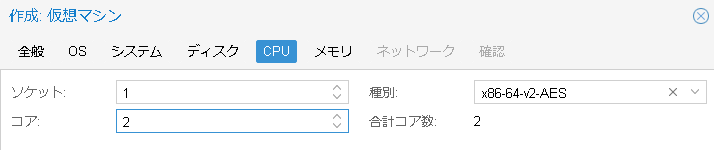

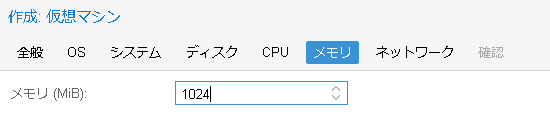

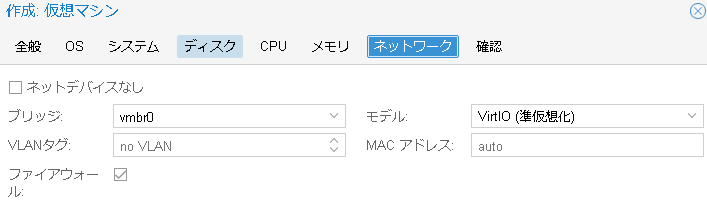

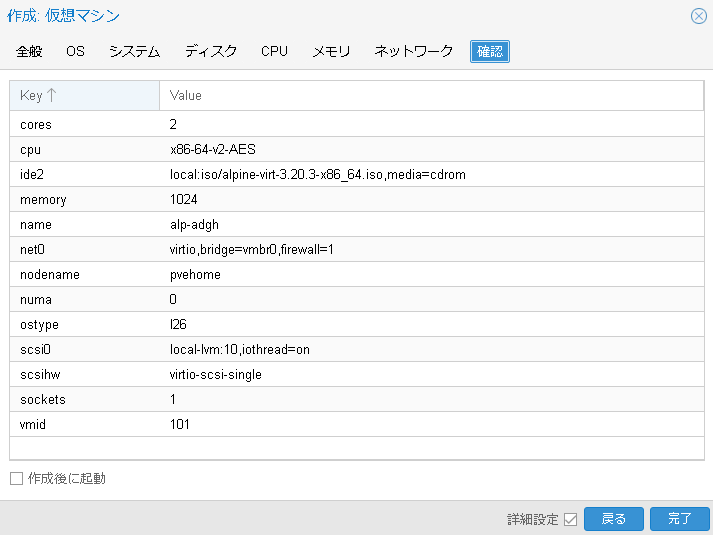

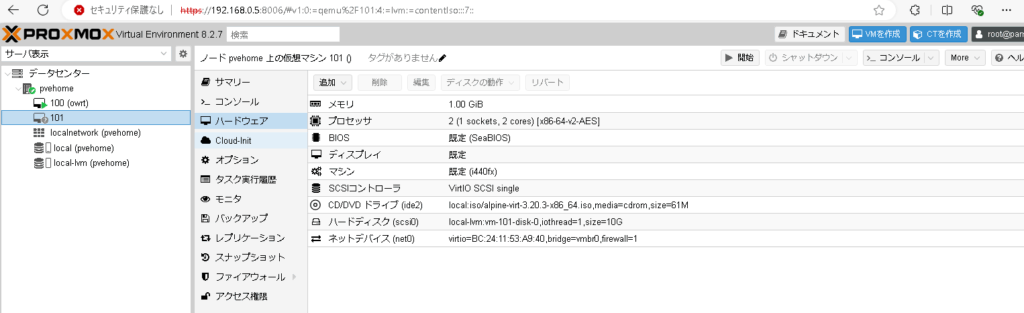

以下の通り仮想マシンを作成します。

上記のとおりにproxmox上にAlpine Linuxの環境をインストールし、初期設定を行います。

setup-alpine コマンドでインストーラを開始します。

# setup-alpineインストーラーに従い、以下を設定。

| 1 | キーボードレイアウト | jp / jp | キーボードレイアウトとロケール |

| 2 | ホスト名 | alp-adgh | |

| 3 | ネットワーク | eht0にIP、Netmask、Gateway | 始めはDHCPでも可 (/etc/network/interfacesに設定されるので後で編集可) |

| 4 | DNSサーバ | 192.168.10.7 | 任意のDNSサーバ |

| 5 | rootパスワード | 任意のパスワード | |

| 6 | タイムゾーン | Japan / Tokyo | |

| 7 | HTTP/FTPプロキシ | none | |

| 8 | ミラー | f | 一番早いのを検索して設定してくれる |

| 9 | ユーザー設定 | user | 一般ユーザの作成 |

| 10 | NTP | – | でてこないかも |

| 11 | SSH | openssh | sshで接続できるようにするため |

| 12 | ディスクの使用 | sda | 利用可能なディスクが表示されているはず |

| 13 | ディスクモード | sys |

※ここで、固定IPにしていたことを忘れていて、デフォルトゲートウェイのIP(メインルータのIP)が変わった際にハマったので一応メモを残しておきます。

Adguard Homeのインストール

Adguard Homeをインストールします。公式からインストールスクリプトが公開されているのでそれを利用します。curlを事前にインストールしておきます。

# apk update

# apk add --upgrade curl

# curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -vインストール後はブラウザで上記のOpenWRT上のAdguardHomeと同様にport3000を指定して初期設定を行います。

http://[IPアドレス]:3000/adguardhome-syncのインストール

次に、adguardhome-syncをインストールします。

アーキテクチャの確認

alp-adgh:~# uname -m

x86_64x86_64だったため、以下のURLからlinux版amd64をダウンロードします。

以下で解凍します。

alp-adgh:~# tar -zxvf adguardhome-sync_0.8.1_windows_amd64.tar.gzいつも忘れるので、オプションもメモしておきます

| オプション | 意味 |

| z | gzip形式を指定 |

| x | 圧縮ファイルを展開 |

| v | 処理中のファイルを出力する |

| f | 圧縮ファイルの名前 |

同期の実行

以下、githubに記載の通り、環境変数をexportして、一度だけ実行(run once)して同期できるか確認します。(クッキーは使用していません)

export LOG_LEVEL=info

export ORIGIN_URL=https://192.168.10.7:3000export ORIGIN_USERNAME=xxxx

export ORIGIN_PASSWORD=password

# export ORIGIN_COOKIE=Origin-Cookie-Name=CCCOOOKKKIIIEEE

export REPLICA1_URL=http://192.168.10.11export REPLICA1_USERNAME=username

export REPLICA1_PASSWORD=password

# export REPLICA_COOKIE=Replica-Cookie-Name=CCCOOOKKKIIIEE

# run once

adguardhome-sync runエラーが発生したら対処します。(エラーメッセージをみながら原因を探ります。)

crontabの設定

今は、同期を手動で実行しているので、まだ設定していませんが、クーロンを回して自動化もできます。

マニュアル的には以下なので、実際に設定して確認できれば補足していきます。

# run as daemon

adguardhome-sync run --cron "0 */2 * * *"